您的位置:主页 > 公司动态 > 每日行情 > 每日行情

互联网招聘:一场卷效率的「战争史」-国际黄金

在2021年即将竣事时,领英中国区总裁陆坚迎来了离奇的一天:领英上的猎头,要挖他去做后端开发。他的遭遇,很快和此前美团王兴被约请去做万达电商CEO、猎豹首创人傅盛被挖去当安卓工程师的乌龙事宜一起,冲上了热搜榜单。

围观的吃瓜群众一边叹息“情节魔幻”,一边狠狠共情——原来被群发招聘信息的不止自己,大佬们也会被误伤。

对HR和猎头来说,“广撒网”这件事实在是基操,事着实招聘上,低效匹配同等地“折磨”着求职招聘双方:

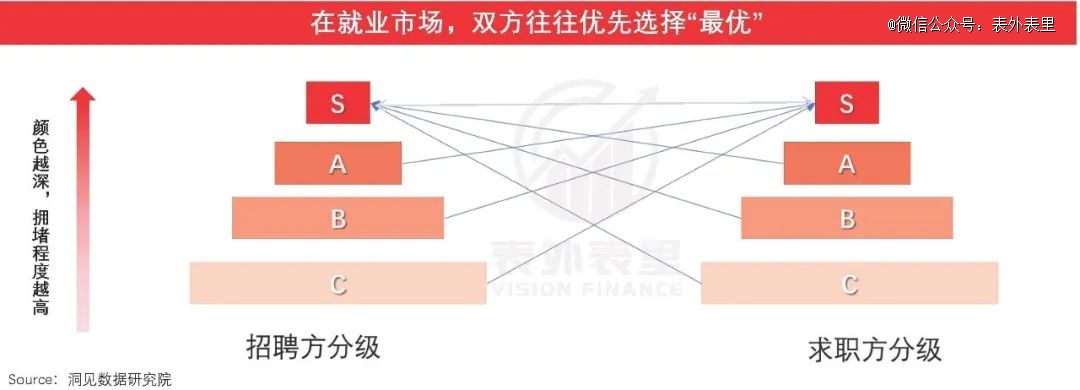

打工人这边,众星捧月通常只属于金字塔尖的人;通俗人收获的更多是“杳无音讯”。招聘方也一样,大企业简历收得手软,中小企业经常无人问津。

这样一来,头部的求职者与招聘者,不能阻止都市晤临被骚扰的问题,以及大量筛选事情。

现实上,梳理互联网降生以来的“招工找工”故事会发现,全球在线招聘行业风雨30年,服务质量始终不太令人知足。

但行业从没有脱离民众与投资人的视线。人力资源服务的刚需属性,决议了玩家们能维持稳固的用户与营收规模。TO B的行业属性,决议了行业蛋糕不小(2023年全球市场规模到达290亿美元),也能够穿越周期。

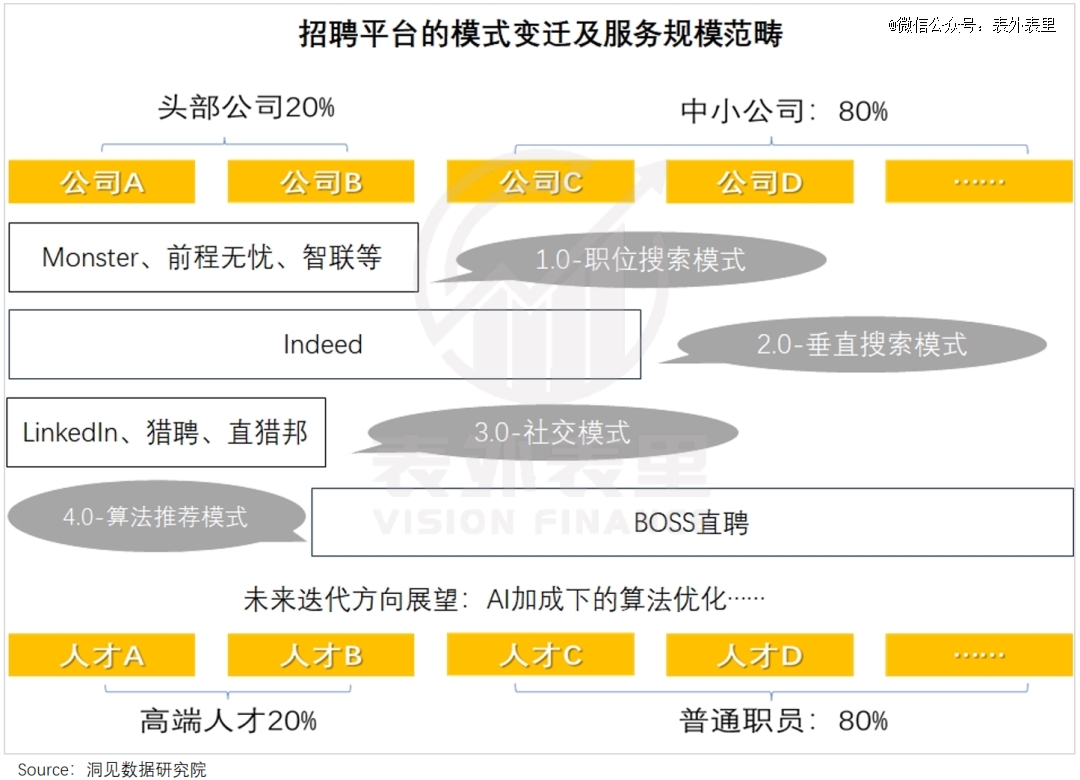

但改善匹配效率,也一直是行业换际迭代的动力,从外洋到海内,从以Monster、前途无忧为代表的Job Board(职位广告版)模式,到以Indeed为代表的搜索模式,再到以领英为代表的社交模式,以及ZipRecruiter、BOSS直聘等新一代平台,每一代青出于蓝的平台,都具有一定的推翻性意义。

这个行业的生长史,本质上就是一部围绕双边筛选与匹配效率的“战争史”。

卷“笼络效率”,是招聘平台的宿命

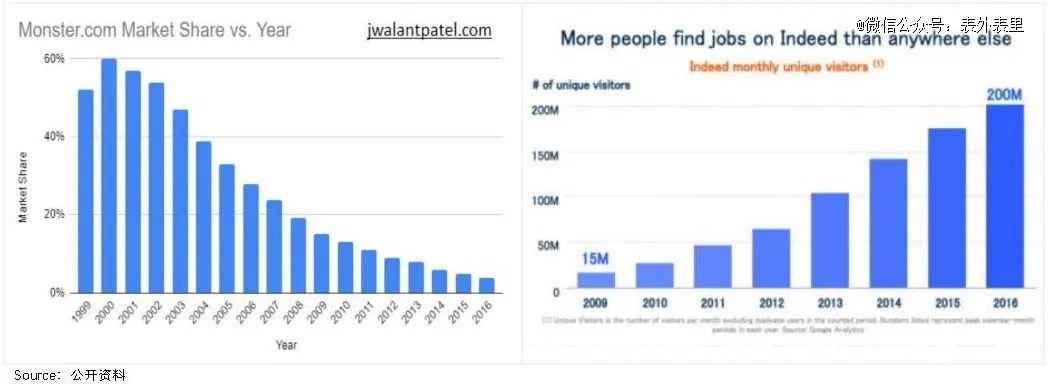

500万美元,对2005年刚满周岁的Indeed来说,是一笔不菲的融资,但抵不上Monster一年广告费的零头。

作为全球*家招聘门户网站,Monster将报纸杂志上的“豆腐块”招聘广告搬到了网上,确立6年就占领了美国60%的在线招聘市场。1999—2004年,Monster牢牢垄断着超级碗赞助商的位置。

因此,当Indeed拿着融资准备大干一场时,Monster的品牌着名度已然超群,不仅无惧Indeed的竞争,还自动终止与超级碗的互助。

但效果是,蚂蚁撼动了大象。

Monster的市场份额往后加速下滑,而很少打广告的Indeed,自力访客数一起狂升,于2010年跨越Monster成为美国*大招聘网站。

二者运气的交流,正对应着互联网招聘平台的*次“效率之争”。

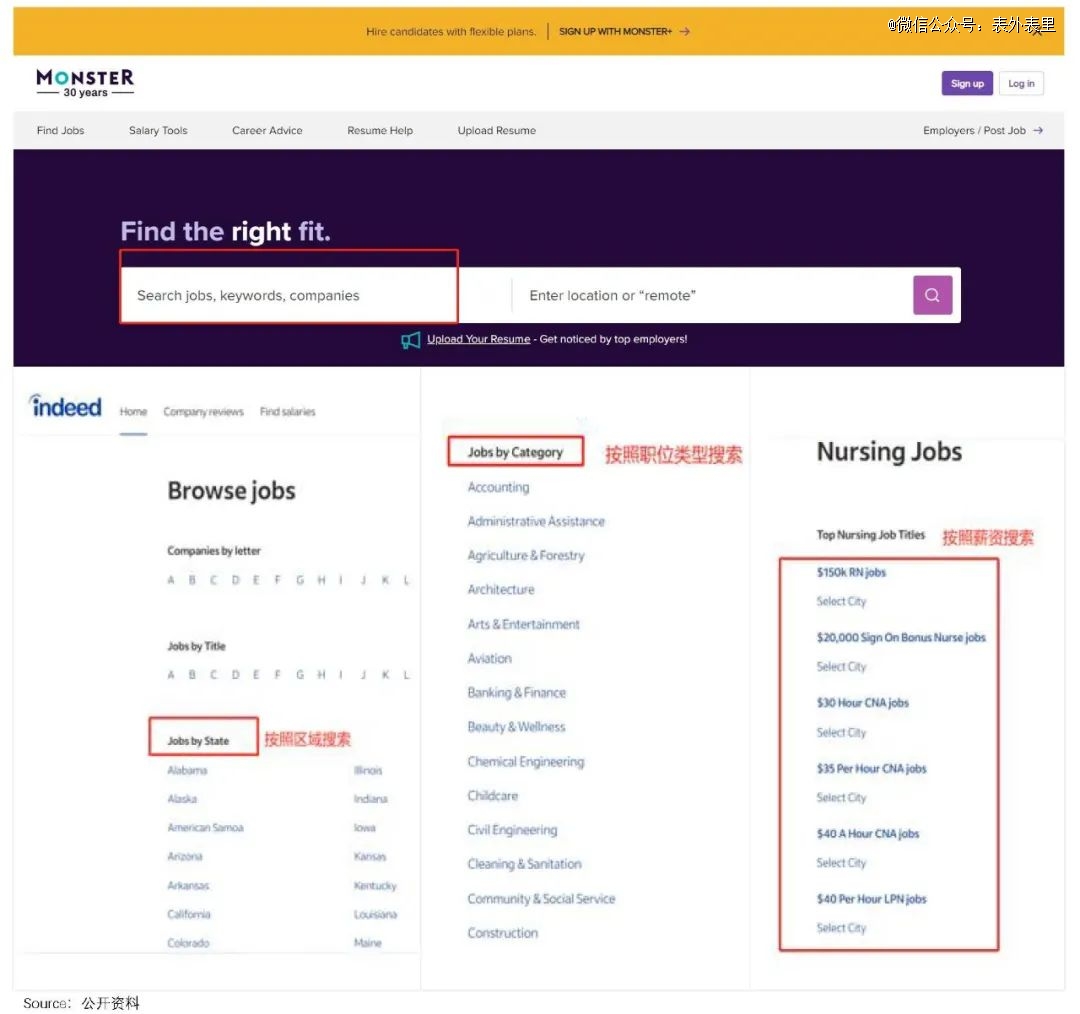

Monster的职位来自企业自动宣布,数目相对有限不说,求职者在差其余招聘网站、企业官网上浏览事情,想想都以为穷苦。

而Indeed则深谙“借力打力”——平台上除了企业自己宣布的职位,还“爬”进来许多其他招聘网站和企业官网的招聘信息。好比,求职者在Indeed上可以搜索到Monster上的职位。

这样一来,于Monster是增添了引流渠道,对Indeed而言,平台上可供挑选的岗位不只增多,甚至可以举行行业、区域和薪资等多个维度的搜索,“一站式”体验感拉满,对求职者的诱惑力蹭蹭上涨。

更多的求职者,又会吸引更多的招聘者在平台上宣布职位,双边效应启动,Indeed迎来发作式增进。

不外,Indeed模式虽然实现了“一站式”求职,但其本质仍是和Monster一样的自动搜索,笼络低效的问题依然跬步不离。

事实,求职、招聘双方许多时刻并不知道自己的真正需求,让他们自动搜索,他们未必清晰自己的需求是否合理。

这就好比高考自愿填报,学生的痛点不是不会搜大学或专业,也不是对填报数目不满,而是不知道自己适合报哪个大学或专业。

通例思绪下,就是选择民众都以为好的标的。好比,习以为常的“企业拿着拧螺丝的价钱,四处找造火箭的人才”;求职者一心“人往高处走”,按排行把名企投个遍。

这种情形下,头部企业和*人才都有可能“擦肩而过”,更别说大多数中长尾求职者和中小企业了。

招聘业内甚至撒播着一个经典段子:某大公司HR天天会收到上百份简历,主管看到HR不堪重负,直接把一半的简历扔到垃圾桶,并启发目瞪口呆的HR:“运气也是能力的一部门。”

在用户的不满声中,招聘网站的第二次“效率之争”最先了。

与Indeed险些同期降生的领英,主打社交模式,让招聘双方可以像谋划同伙圈一样谋划自己的领英。这不仅让信息加倍透明,还可以通过人脉关系加深对相互的领会,笼络效率有所提高。

而且需要“人脉”加持的通常是金字塔尖人群,Monster和Indeed没有解决的稀缺人才错配问题,在领英这里有所缓解。

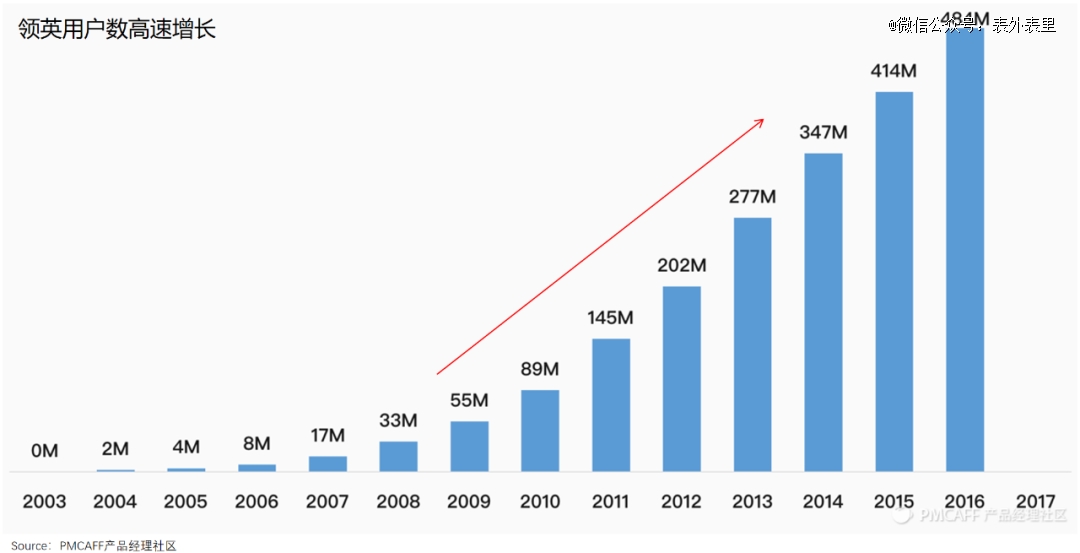

在领英崛起后,Monster在美国的总求职流量份额,从2011年的25.6%进一步下降到2016年的9.9%,而领英则开启了用户数高速增进时代。

然而到此为止,占大多数的次优企业和次优人才匹配问题,仍悬而未决。

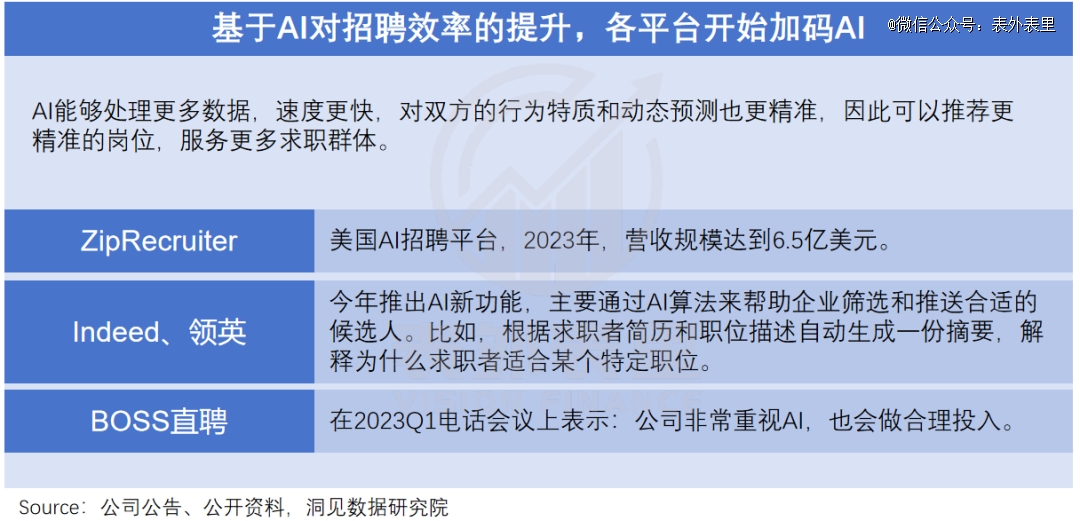

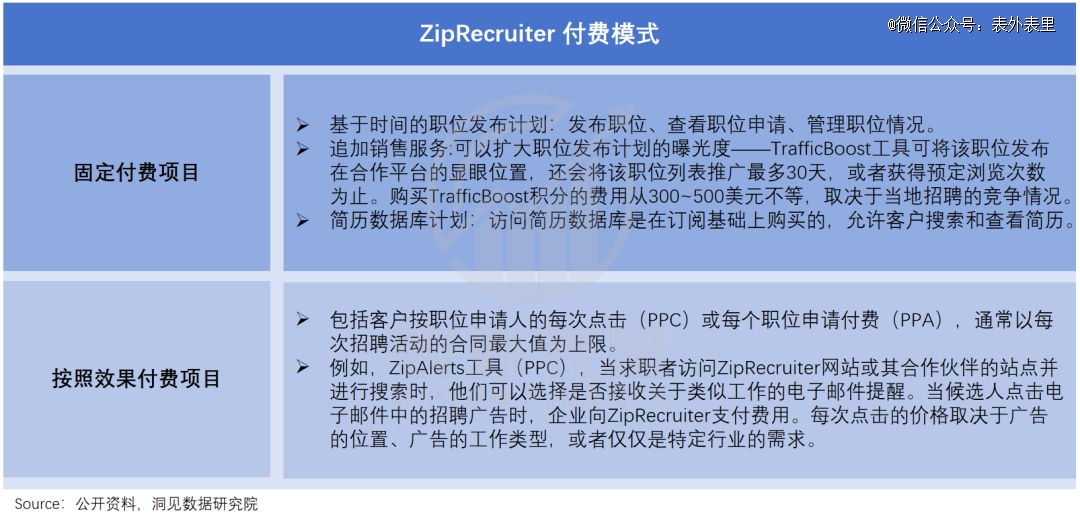

在前浪还没被拍在沙滩上时,求职者和招聘者只能选择“忍”,直到被行业忽视的“手艺”的引入——外洋的ZipRecruiter以移动场景为切入点,通过算法自动向雇主推荐候选人。

这在那时仍以搜索和网站为主的在线招聘平台间,引起了震惊,也拉开了第三次“效率之争”的大幕。

ZipRecruiter的宣言是:“传统招聘平台聚焦美国头部100万家企业,我们聚焦中小企业。”

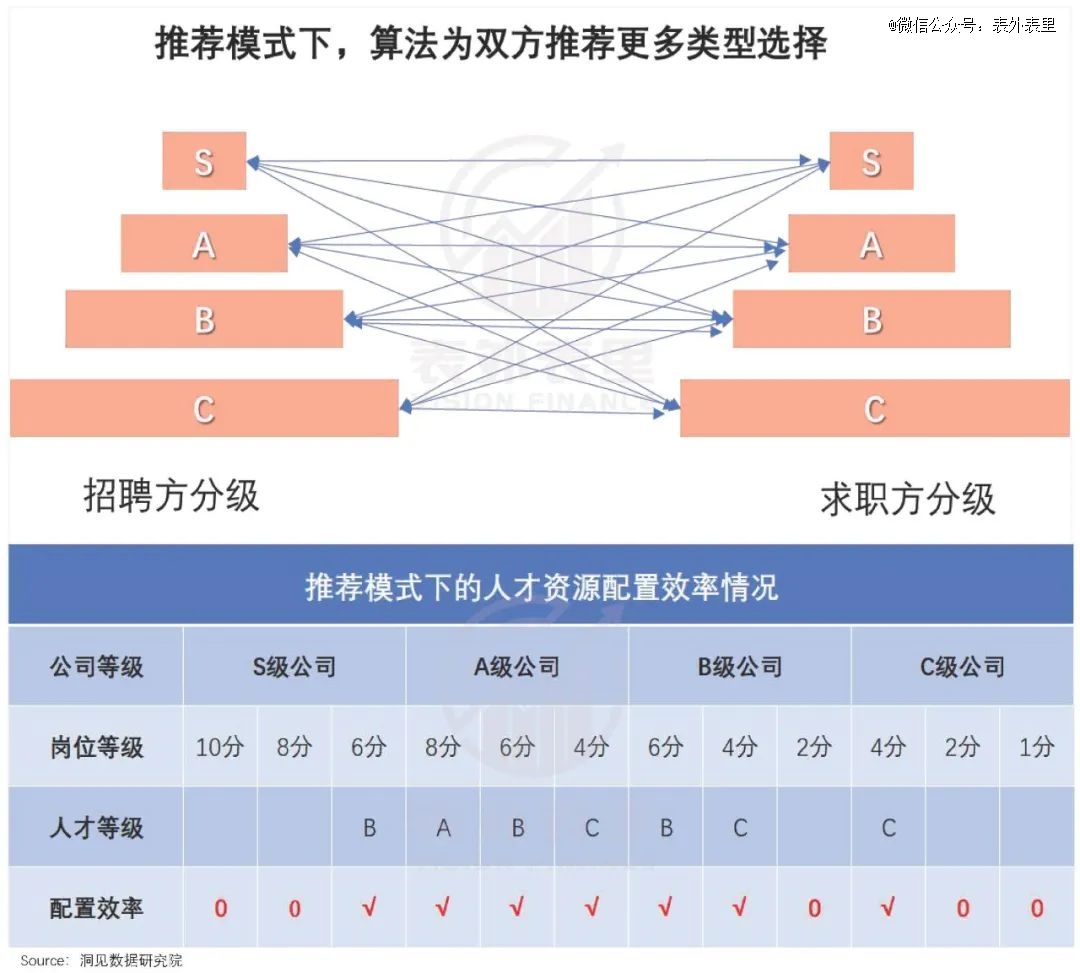

在笼络上也与以往差异:求职者建好简历后,可以点击“一键申请”,在推荐算法的支持下投递简历。平台会“掂量”求职者在市场上的大致水平,有针对性地推荐企业和岗位。

企业这边,也是类似的“一键宣布 智能推荐”的形式。

云云一来,一定水平上打破了搜索模式“强者优先”的游戏规则,不仅让中小企业和通俗求职者有更多被看到、被选择的时机,匹配效率也更高。

回到高考自愿填报的例子,若是说Indeed是让考生自己搜索有什么专业与学校,领英就是让同伙和学长来推荐专业与学校,而ZipRecruiter,就是招聘行业谁人比用户自己更懂他们真实需求的“张雪峰”。

卷在保险业的985学霸

海内同样聚焦中小企业的推荐招聘平台BOSS直聘也一样,由于降生于移动互联网时代,又新增了直聊功效,效率进一步提升,在已往10年逐渐坐上了海内行业的头把交椅。

不外,推荐 直聊模式仍不是行业进化的终点,AI浪潮袭来后,平台的数据处置能力更上层楼,给求职双方的推荐将更精准,海内外招聘又围绕AI掀起了新一轮的角力。

而永无止境的“手艺内卷”,也意味着公司的造血方式必须与时俱进。

服务“天主”的能力,决议了平台的上限

与一部门人的感知差异,招聘平台实在是靠着企业付费过日子的,即企业招聘需求越兴旺,招聘平台就越赚钱。反之,打工人多,岗位少,招聘平台的日子就欠好过。

一样平常而言,企业都是招聘平台的“天主”。但2022年底,Indeed却做了一件倒反天罡的事:对简历已读不回的企业,举行“变相罚款”。

事情起源于Indeed新推出的“按效果付费”订价模式(PPA)——求职者申请了某个岗位,企业才用支付响应的用度,若是跨越72小时没有拒绝吸收,那么所有申请一概收费。

在Indeed最初的设想里,PPA是“一举多得”的生意:

笼络中小企业:降低付费门槛,同时阻止交钱收不上简历的尴尬;

提高峻企业客单价:减轻简历筛选的事情量,也收取更多用度;

平台端:增添变现手段,提升变现效率。

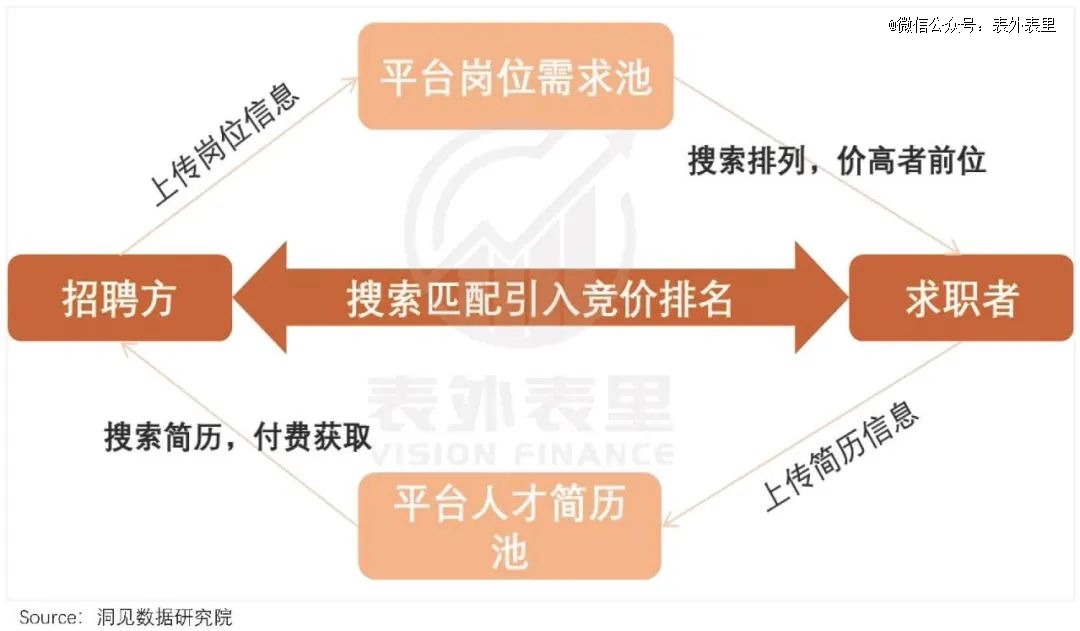

在此之前,Indeed的变现逻辑和谷歌、百度等搜索平台类似,都是围绕流量和曝光睁开。相比Monster搭网站、割版面,向企业收“三费”(广告费、简历查看下载费、摊位费)的模式,按曝光付费的变现效率已更上层楼。

但搜索模式也决议了Indeed在客户群体上难以脱节“大公司依赖症”,事实只有大企业,才会在意自己是不是常年挂在搜索效果的前排。而中小企业才是市场的主体,以美国为例,98%的企业都是员工人数低于50人的中小型企业,员工跨越1000人的大中型企业占比仅为0.15%。

这对需要养家的Indeed来说,显然不是什么好事情——Indeed母公司Recruit当前市值为880亿美元,按孝顺的收入占比估算,Indeed所在的部门估值有260亿美元左右,扛着增进的大旗。

PPA就是Indeed的希望,但产物上线后,邮箱天天爆棚的大公司,不仅平添了许多事情量,干不完还要“罚款”。中小企业收到的简历没那么多,但招聘职员少,无法实时确认,最终也背上了更重的招聘肩负。

层层压力之下,Indeed不得不中止PPA服务。

相比于Indeed,社交模式的领英赚钱的手段有所进化,但被困在大客户“一亩三分地”里的水平也更深。

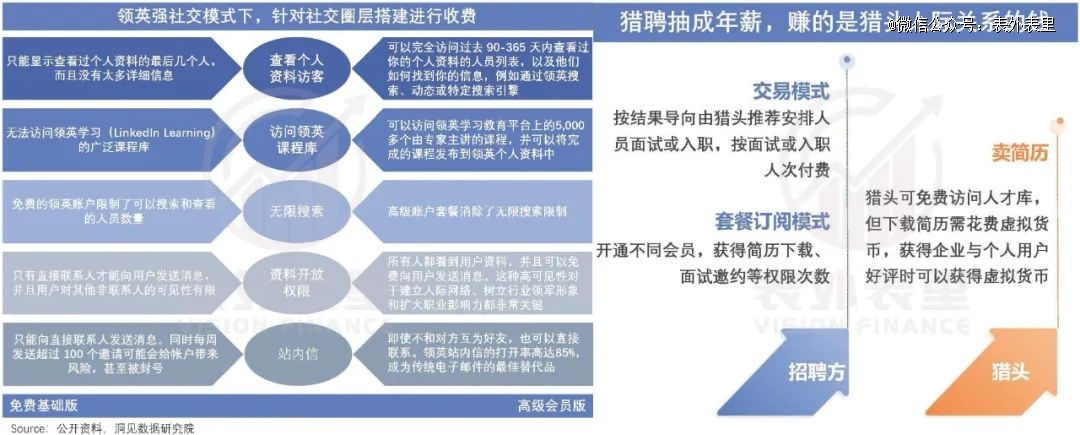

早在2005年,领英就推出了高级订阅服务,做起了“人脉搭建”生意:通俗用户只能看到自己的互关密友,“可能熟悉的人”被隐藏了,而付用度户可以看到“同伙的同伙”,甚至“同伙的同伙的同伙”。(猎聘也是类似的变现逻辑)

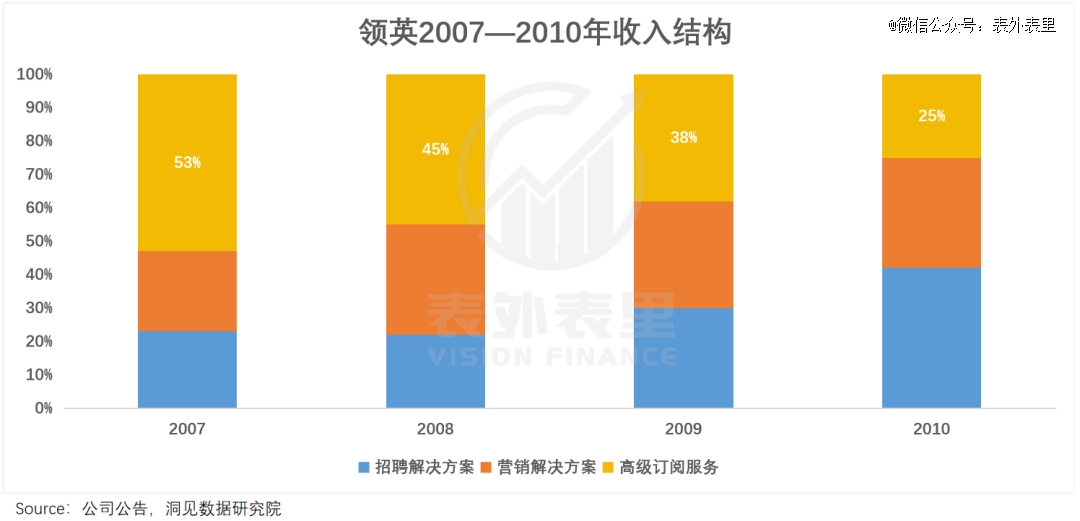

掏钱买人脉的诱惑下,停止到2007年,领英高级订阅服务收入占到整体营收的53%。

然而如上文所说,“人脉”更多是金领、白领和头部企业的游戏,占大多数的中小企业鲜少需要,也掏不起钱。

领英自动选择了做掐尖生意,就只能垂涎中小企业这块蛋糕了。面向中小企业的推荐式招聘平台,天生就是这个市场的掘金客。

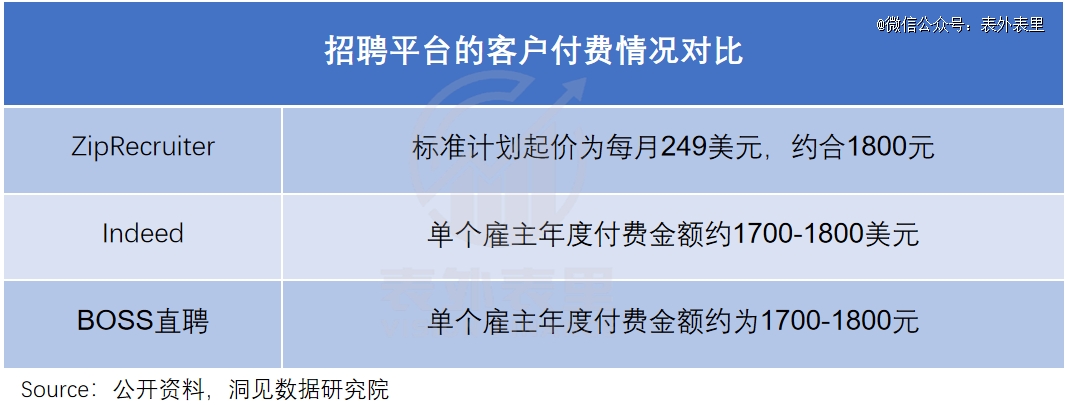

ZipRecruiter基于更高的匹配效率,靠岗位宣布、曝光、匹配和点击等收费,日子曾经由得小而美。

不外,近两年美国整体招聘环境冷气弥漫,企业纷纷削减招聘预算,这导致使用就要付费的ZipRecruiter沦为了“被削减”的工具,营收泛起一定水平的下跌。

海内的BOSS直聘也有付费,但免费仍是主基调。

事实国情和市场摆在这里,BOSS直聘不能像ZipRecruiter那样使用即付费;服务中小企业的特征,也使其不能像Indeed一样售卖搜索效果。

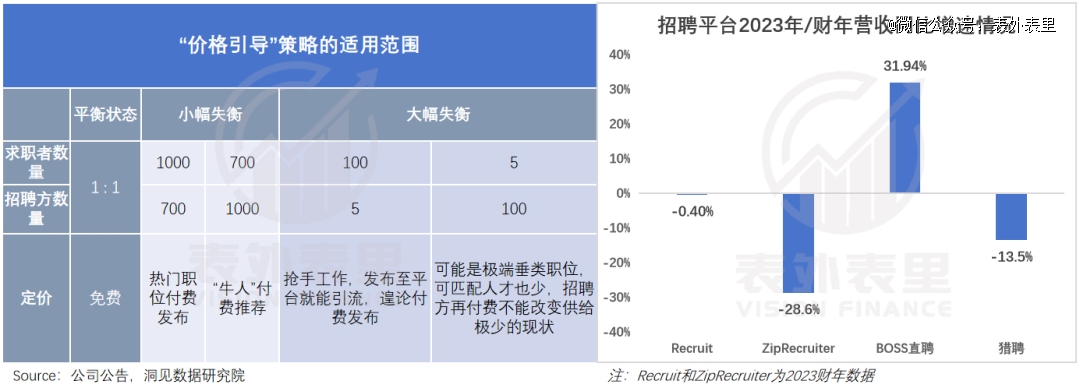

在这种靠山下,BOSS直聘接纳了销售“稀缺”的订价方式。

当招聘需求不强,平台会下调价钱,甚至直接免费挂岗位。有初创企业HR曾分享履历,若何不在平台上花一分钱,就搭建起了30人的基础团队。

而当招聘方需求兴旺时,平台会让相关岗位收费宣布。好比,今年房产中介转行者众多,机构普遍招人难,BOSS直聘上房产中介的招聘付费率到达了100%。

也就是说,海内推荐平台的付费机制,凭证求职者和招聘者之间的供需状态天真更改。

这也要求平台积累更多用户和职位,催动双边网络,否则天平向任何一方倾斜太过,这套“价钱指导”就会失效。好比,去年ChatGPT大火时,AI提醒词工程师岗位遭到疯抢,但市场人才贮备远远不足,企业买再多“牛人推荐”道具,平台也变不出更多的简向来。

现在来看,BOSS直聘依赖蓝领和下沉市场,确立起了一定的“缓冲带”,在去年全球招聘平台收入承压之际,交出了一份及格的成就单。

但ZipRecruiter、领英的订阅也好,Indeed的推广也好,BOSS直聘的稀缺资源调配也好,都不能算是终局。

在线招聘服务未来耐久的迭代偏向,仍然瞄准了招聘简直定性,也就是让雇主付了钱,就有合适的人可用。

现在招聘平台是按曝光付费、按效果付费,未来可能会泛起按效果付费。

Recruit在2023财年的财报里披露了一组数据:2023年,全球在线招聘服务的产值是290亿美元,而全球人才派遣、猎头、暂且用工这些能够“交付效果”的服务,累计产值约为2240亿美元。

这意味着,在线招聘另有近10倍的商业潜力,而这10倍的时机,就泉源于对“确定”的掌握。

小结

在“淘金潮”里,挖金子的纷歧定赚钱,卖铲子的才赚钱。

招聘行业就是一个“卖铲子”的生意——就业的刚需属性,决议了无论大环境是否景气,业内公司都很难饿肚子。

然而,互联网招聘30年沉浮,一代比一代高效,却没有像电商、外卖、打车等双边平台一样,降生巨无霸企业。由于“人找人”的生意,远比“货找人”“车找人”更庞大。

这个行业还需要继续自我革命,而围绕匹配效率和商业模式的更迭,也预示着这可能是一场不眠不休、永无止境的转变与洗牌。

下一篇:隔邻老杨:这次真涨了-商品期货