您的位置:主页 > 公司动态 > 每日行情 > 每日行情

中年博士找事情,我卷不赢本科生-期货开户

前段时间,一则斯坦福大学博士结业后回国上岸州里机关下层单元的公示,引起了网友们的普遍讨论——博士缘何不再从事科研了?现实上,这只是近年来博士就业环境转变的冰山一角。

在高学历不再意味着一定有科研事情时机的今天,不少人埋首苦读,相近结业才发现,博士生找事情,并没有想象的容易。

许多博士发现自己的学历在贬值。

一些在读博士会在网络上讲述自己崎岖的应聘历程,当谈及博士进高校任教为何变得云云之难时,“博士扩招”总是最常闻声的词。

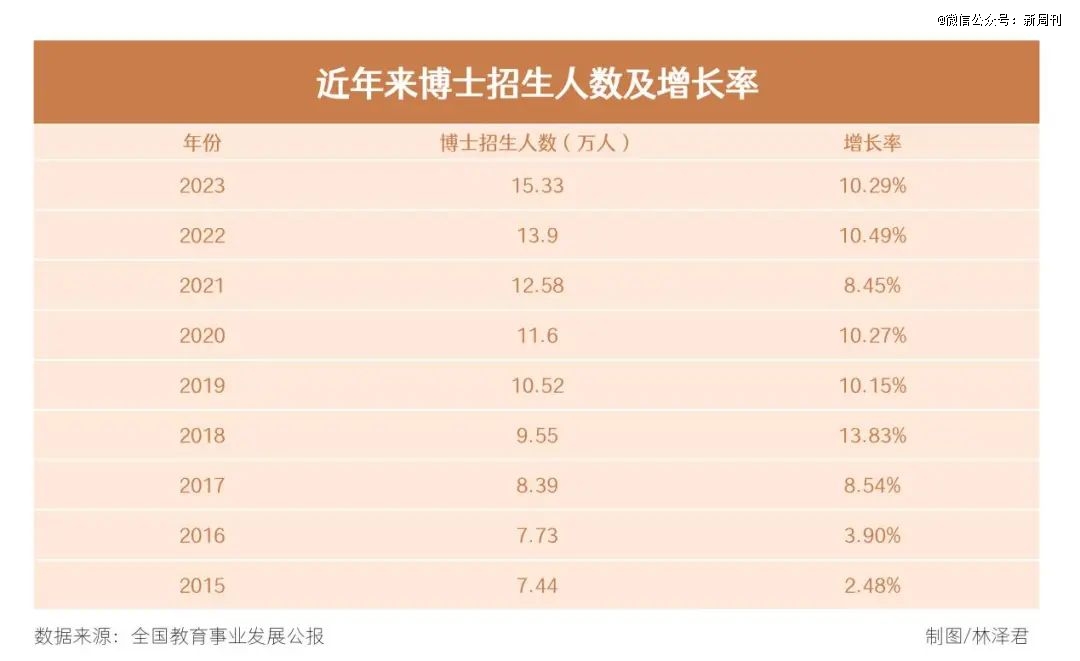

准确地说,中国高校的博士扩招,是从2017年最先挂挡提速的。据教育部宣布的历年《天下教育事业生长公报》,2016年以前的博士招生数目涨幅并不显著。自2017年起,博士招生人数就以每年万人左右的数目飙升。公报显示,2017年博士招生数为8.39万人。教育部宣布的最新统计数据称,2023年博士招生人数到达15.33万人,同比提升约10个百分点。

也就是说,相比起6年前,博士招生人数险些翻了一番。

近年来博士招生人数及增进率。(图/林泽君)

整日制博士研究生的学制为三年,最长可延期至六年,但随同招生规模的不停扩大、结业指标不停叠加,能够准时结业的博士凤毛麟角。比这更残酷的现实是,好不容易熬到了结业那一天,摆在博士眼前的却是寥若晨星的教职“坑位”。

就读于某所上游985高校的文科博士张天霖提前半年就拿到了结业证,他是罕有的能提前结业的特例。在他同届的博士班同砚里,仅有三成能准期结业。在这三成当中,能在高校里谋得一份带体例的岗位者,约莫只有一半。

就算能提前结业,张天霖依旧找了良久的事情,岁数是摆在他眼前最现实的一道坎,“我都45岁了,”他说,做博士后不现实,考编更不现实。2023年2月,还在读博三的张天霖已经敏锐察觉到博士就业越发成为一个浩劫题,于是他最先创业,组建了一支面向天下文科博士的就业指导团队,为他们提供社群网络和咨询服务。

考察身边的案例,张天霖将博士找事情能否顺遂归结到三大因素:导师、功效和学历。首先导师很要害,但“除非是大佬,否则辅助不大”;功效主要是论文揭晓和课题申报,固然是越多越好;而至于学历,“博士学校好还不够,还得看你*学历” 。现在高校“入场券”的竞争就是这么猛烈,张天霖注释。

另一位同样结业于一所*985高校的文科博士林筱崎却以为,另有一个要害因素常被就业指导专家忽略,那就是“运气”。

在求职路上,她走过不少弯路,却以为自己已足够幸运。

赶论文阶段,林筱崎的同伙圈封面。(图/受访者提供)

必须遵守的“游戏规则”和破灭的学术理想

博士圈有个不成文的说法,不挂导师名字给期刊投递论文,就跟刚出生的孩童没上户口一样,就算文章长得再悦目,也可能压根入不了审稿人的眼。一样平常来说,导师的作用除了现实的学术指导之外,还包罗给博士生的论文赋予一定的权威性。

不外,林筱崎博士刚入学时,导师就明确见告她和同门,发小论文时不要挂他的名字。“你知道吗?不挂他(导师)名字,人家(期刊)基本就不会吸收呀!”她苦笑着说。

由于海内大多数学术期刊并未接纳盲审机制,甚至许多直接是找“大牛”约稿,缺乏学术资源的博士生很难单独投稿。在这种情形下,作为“学术小白”的林筱崎需要单枪匹马地应对各家审稿人。为了到达学院指定的两篇特定区域的小论文,她最先拼命卷自己,从写文章到投期刊,都是她一小我私人完成。

在一些学校,博士的结业率和导师的审核系统相挂钩,若是博士毕不了业,导师就无法正常招生,于是就泛起有导师甚至比学生还起劲的情形。在这点上,和学院里一些给学生“论文包分配”的先生相比,林筱崎以为自家导师压根不在乎她能不能顺遂结业。

让林筱崎难以接受的是,只有在需要她干活时,导师才会找上门来。博三那年炎天,林筱崎家里发生一场变故,她因此回了一趟老家。那段时间,导师全然掉臂她的家事,一股脑给她施加压力,就为了让她给自己申请的一个项目撰写申报书,一旦项目选上,可以为他争取到几十万的科研经费。

“导师才不管你其他的事情,他只想要效果。”那阵子,她经常躲在家里大哭,满脑子都在想该若何应对导师的项目。

最终项目没入选,经费落空。由于这件事情,她和导师的关系降到了冰点。“他就想要你帮他出成就。”同样是给导师干活儿,和理工科差其余是,在实验室中导师就像老板,学生拿的是人为,而林筱崎则是纯粹“打白工”,一毛钱也没收到。

“师傅带徒弟”的学术训练模式,迫使博士要做许多隐形事情。结业于一所天下*学府的文科博士梁欣欣以为:“整个学术事情,实在和做下层公务员很像。”

除了谋划和导师的关系,博士还需开拓其他学术资源。梁欣欣说,这就是加入种种学术集会的目的,要“刷脸”,起劲和“学术大牛”成为同伙,不限于自动约他们用饭、喝咖啡——这一切是为了积累学术人脉。

她回忆起自己读博时,面临需要谋划的“学术关系网”总是一副不屑一顾的样子。她那时跟自己说:“若是我很喜欢做这些事情,我为什么要兜一圈来读博,而不去考公务员呢?”

而那些身处其中却对“游戏规则”浑然不知的人,他们对一切保持乐观,以为这将是一场纯粹且公正的学术竞争,直到他们的论文四处碰钉子,无人问津。“若是你做不到,那就不要玩这个游戏。”梁欣欣说。

拿到博士学位后,梁欣欣就彻底脱离了学术圈,去了一家教培机构事情。下班后,她常去酒吧消遣,享受完全属于她自己的时间。

35岁,“非升即走”

博士“进高校即入事业体例”已成往事。当下,“非升即走”是高校“青椒”(青年西席)的打开方式。

怡宝的最大对手,不是农夫山泉

“非升即走”即高校招聘中的“预聘制”,在高校内部也被习惯性地叫作“3 3”。通常,预聘期条约为3年,3年后可再续签一次条约。在这时代,该讲师需要完成学院划定的审核指标才可提升职称,否则学校不再续聘。

只有过了预聘阶段,才气“排队进编”。学校越好,预聘阶段就越长。对于一些勤学校,博士的就业“链条”通常是:进去先做博士后,再做预聘讲师、讲师、预聘副教授,幸运的话才可升为副教授,最后评教授。

在预聘制下,35岁,是摆在所有博士眼前的一道坎。例如,国家青年基金划定申请人岁数为35岁以下。这种岁数焦虑,在博士后群体中更为显著。林筱崎说,甚至有高校要求博士后一年发2篇C刊,一年没到达审核要求就得走人,且要退还人为。

何远结业于一所*985高校的理工科专业,博士结业至今已8个月。他向记者透露,就他的偏向而言,珠三角区域的通俗二本学校也在要求“非升即走”。“动辄四五篇中科院1区才气进,进去还得卷。一问就是:你来做博后吧。”

“我投的一所高校,去年公示入职的博士有150多人,这些人在3到5年之后留下来的,不会跨越20个。”何远感伤道。他还说,一些勤学校会招“特聘博士研究员”,但只是空有虚名。

何远说,预聘制最初起源于外洋,但博士“供过于求”的现状,造成了令青年学者尴尬的“非升即走”。他说:“外洋高校的情形是,一个岗位就招有限的几小我私人,学校提供平台培育你,期满到达要求就留下。中国高校的情形则是,一个岗位招20小我私人,你们就去卷吧。”

在卷无可卷的就业环境中,女博士是加倍懦弱的群体。林筱崎班上一位女同砚在博三时意外有身,只好延毕,这在进度上就至少比别人晚了两年。

经由一年多的博士就业指导事情,张天霖有个考察:一心进入高校从事科研的年轻博士中,许多仍处在一种“认知错位”,即他们自以为处在学历的最高阶段,但现实上却处在科研事情的*阶段。他坦言:“有人总以为读个博士是件何等自满的事情,现实上你去到高校,在人家眼里你只是个刚结业的‘小喽啰’。对自己的无能为力认知不清,这就导致抑郁。”

张天霖提起一个“认知不清”的典型案例,这位文科博士找了一年多的事情。“他的问题是,他险些只投211。现在很多多少高校都卡*学历。他能发文章,有科研能力,虽然硕博是985,但他*学历是个通俗一本呀。”

读博后若何定位自己?这是张天霖在做就业指导时常让博士思索的一个问题。他曾见一些极为夸张的招聘条款,“好比一所排名很低的二本学校,它的审核要求竟然是一年发三篇《中国社会科学》(该期刊被学界誉为海内最高水平的综合类人文社会科学期刊)”。张天霖感伤:“有一些无邪的博士就被坑了”。

张天霖在白云山散步。(图/受访者提供)

博士考公,卷不外硕士和本科生

和梁欣欣一样,林筱崎早先也不想进高校。

北上广深的学校基本轮不到自己,家乡省会都会的高校也很少提供体例。据林筱崎考察,一样平常博士新生多若干少都有些学术理想,但书读越久,学术追求就越低,她自己也是云云。

更主要的是,读博的历程使她身心疲劳,她深感已经卷不动了。“你的支出跟收获完全不成正比。每周7天24小时在线,没有任何休息可言。所有的时间都在想论文,还看不见任何成效,人为低,对身体又是伟大的消耗。”

“去企业,我的岁数显然不占优势。”博士到企业的薪资预期相对较高,而社会上有博士需求的岗位却寥寥。出于节约人力成本的考量,企业往往更愿意招一个硕士,甚至是本科生。

想通后,林筱崎决议考公、走选调。但对博士而言,这条路远没有外界想象的那么好走。

就在一个多月前,斯坦福博士拟被任命到州里公务员岗位的新闻在网络上发酵,许多人以为“外洋名校结业的博士可优先任命”,甚至最先撒播“博士报考公务员可免予笔试”的说法。很快当地市委组织部事情职员回应媒体示意,所有报考考生在这次招考中“一视同仁”。

林筱崎以为,博士考公非但不占优势,反而在岁数、学生事情、温习时间等方面尽显劣势。为了结业,大巨细小的学业指标险些能吃掉博士所有的精神,和论文无关的事情——学生事情、社团介入和校外实习,这些和找事情直接挂钩的——博士都无暇兼顾。

由于忧郁论文送审出问题得延毕,博士甚至不敢提前找事情,“万一事情确定了,效果论文没过怎么办?又或者大论文好不容易过了,小论文没达标怎么办?”她说。

在本科和硕士生温习考试的几个月里,正是博士赶结业论文的焦灼时刻。考公报名时间一样平常在10月尾到11月初,而博士论文预答辩在12月至次年1月,无论若何须须在预答辩前弄出一篇“像样的器械”。

虽然学院划定写到10万字即可,但在林筱崎的班上,码到30万字的大有人在。论文预答辩时,她还不巧碰着了学院里出了名地严苛的“殒命组合”,一个专家组从下昼1点半讨论到6点。预答辩后,她整篇论文三分之二的内容得重新写。

林筱崎忙里偷闲去看脱口秀演出。(图/受访者提供)

加入某省的省考笔试时,林筱崎一点温习的时间也抽不出来,在完全“裸考”的情形下,排到了第七名,没能拿到面试时机。至于该省的选调,她研究了一番之后武断放弃,“选调要跟其他硕士和本科竞争,我没有优势可言。”

林筱崎以为,博士所谓的学历优势,只有在斩获资格筛选、笔试等环节,挺到最后一轮面试时,才有可能体现出来。而绝大多数时刻,博士基本走不到那一步。

以林筱崎报考的某一线都会非焦点区的“青年贮备干部”选拔为例,其报名条件对岁数要求异常苛刻,划定报名的博士岁数必须在30岁以下。从本科一起读到博士,就算没遭遇任何意外,也通常快到30岁的年数。林筱崎那时28岁,踩线报上了名。

*轮简历筛选,林筱崎顺遂通过了。3月尾线上面试,她也通过了。下一轮笔试放在了5月尾,恰好碰上要博士结业论文答辩,林筱崎只好放弃。此外,她还报了该市的选调,却意外发现连考试的资格都没拿到。

“选调很看在校时代是否担任学生干部,加入了若干学生事情,还要看你是那里人,本硕是不是985。固然也跟当地生长偏向有关,可能他们更需要理工科。”林筱崎预测。她还考过另一个都会的事业编,一共招17个博士,而她的文科专业能报的岗位仅招1个名额。

最后,林筱崎报考的数个岗位三军尽没。放弃考公后,她被家乡一所普本高校任命为讲师,她感伤:“硕士结业时,我报了一家地方国企,那时给我开了28万的年薪。读了博士后,现在年薪8万都没有。”不外,她现在的事情有体例,不是“非升即走”,现在看上去科研压力尚可。

在采访后,张天霖给我发了一首他无聊时题的打油诗:“幼年不知考公香,博士之路志向茫。五年辛勤修业路,唯成五千一月郎。”