您的位置:主页 > 公司动态 > 每日行情 > 每日行情

《红楼梦》改编,左右为难-国际期货

胡玫花费18年心血打造的《红楼梦之金玉良缘》,观众并不买账。

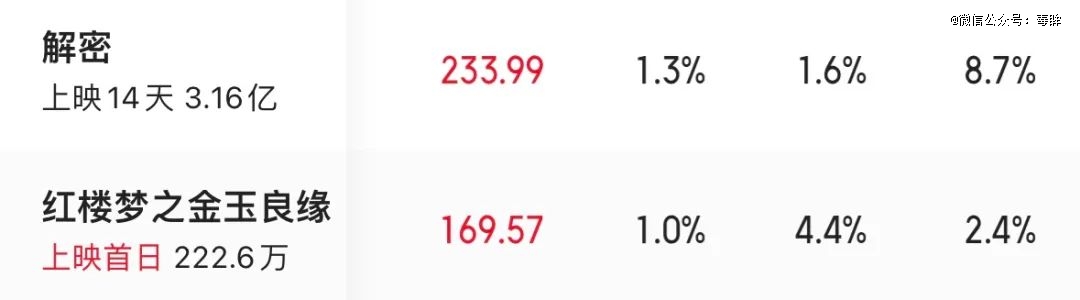

凭证猫眼专业版数据显示,上映首日,《红楼梦之金玉良缘》仅收169.54万票房,不及已经上映了14天的《解密》。对比网传的2亿成本,该片展望最终票房只有760万,远远不到回本线。

(图源:猫眼专业版)

(图源:猫眼专业版)

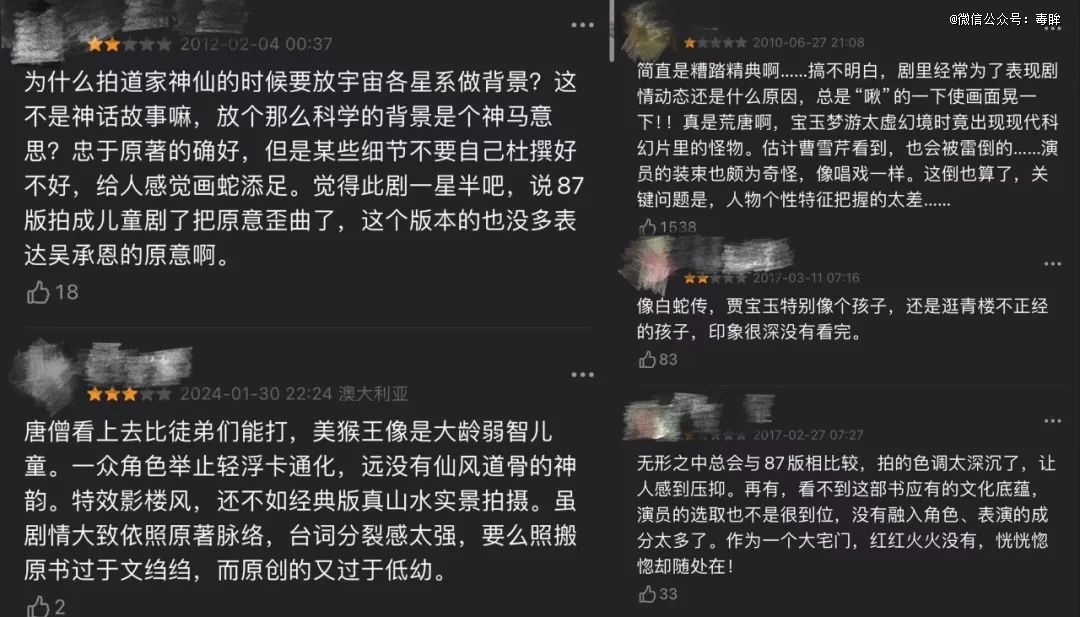

票房昏暗在今年暑期档算不得新鲜事,但《红楼梦之金玉良缘》面临的不仅是无力回天的票房,另有跌至谷底的口碑差评。在豆瓣谈论区,前排险些全是一星差评,观众普遍不满于改编情节粗拙以及演员不相符期待。

实在,改编这个行为放置到任何作品身上,民众都市拿着放大镜端详原著和影视作品的区别,但对于名著而言,这一要求就加倍苛刻了。不仅要还原原著,还需要相符观众心中既定的形象尺度,这使得名著的改编相对于其它作品而言,改编空间加倍狭窄。

复盘过往的影视改编不难发现,经典作品一再改编,好比金庸武侠、琼瑶亦舒小言情等,然则名著的改编却耐久处于“空窗状态”。自2010年之后,四台甫著的改编普遍走入“衰退期”。

一方面,名著的内容文本具普遍的释义性,在当下的内容市排场临着更险要的创作风险。另一方面,网络小说带来的IP大潮,改变了内容市场的风向,更具创作难度的名著不再成为制作*。

纵然,名著面临着诸多改编逆境,但并不意味着束之高阁是其一定宿命。外洋名著改编始终如火如荼地举行着,并试图为新时代的名著改编赋予内容新意。我们能从外洋的履历中学到什么?可能就是屡战屡败,但屡败屡战。

01 名著IP的厚实性

现在的人们或许很难想象,曾经名著是内容市场的*主力。

上世纪20年月,影戏市场被外片垄断,为了追求民族认同感,创作者从本土化历史文本中举行内容创作。《西游记女儿国》《铁扇公主》《宋江》《武松血溅鸳鸯楼》等作品让国产影戏崛起发作,其中《盘丝洞》更是被《申报》称为“中国影戏界古装戏之*杰作”,引万人空巷。

《盘丝洞》在商业上的乐成印证了名著改编的可行性,之后影戏公司不停对名著举行内容挖掘。《中国影戏生长史》曾纪录,1926-1930年上海各影戏公司出品的《西游记》影戏就有二十多部。

彼时影视市场刚刚最先繁荣,创作文本的速率跟不上生产速率,名著由于撒播广,不需要分外的注释成本,再加上,名著中有大量的经典段落,随便一个就可以延展出新的故事,这让名著成为了创作者们主要的创作泉源。

尤其对于引领港片黄金时期的邵氏公司来说,名著改编更是取之不竭的内容源泉。1966年的《西游记》在东南亚大卖之后,邵氏公司坚定了名著改编的影视生长蹊径。20天下60年月到80年月,邵氏公司出品了大量的名著改编作品,《金玉良缘红楼梦》《貂蝉》《武松》《水浒传》《荡寇志》等。

虽然为了注重商业价值,邵氏公司更强调作品中的戏剧性情节,以及人物角色类型化,甚至不惜突出暴力、情色元素,然则这种内容的重塑,也为创作者开拓了宽松的创作空间,张彻的“阳刚美学”、李翰祥的“风月美学”等作者性表达都灌注到了名著改编之中。

于是,名著改编从早期完全忠实于原著的叙事习惯,一步步转变为多义性的“戏说”,这种悄然换取的解构意识,让创作者们最先举行更勇敢的挑战。1995年周星驰的《鬼话西游》上映,完全推翻了原著内核,举行新时代的重构,引起民众不满,被斥为“文化垃圾”。

当“戏说”成为民众眼中的“魔改”,名著所面临的意识袭击,对于民众而言不亚于一次精神震荡。不外,每一代人眼中对于“戏说”的接受水平又截然差异,到了千禧年时《鬼话西游》传入内地,反而赢得了内地青年群体的普遍认同,为其重构美学身份。这也为《西游记》后面的改编之路埋下了伏笔。

然而,并不见得所著名著都能如《西游记》这般“好命”。从内容层面来看,虚构的神话故事有着更远大的天下观,创作者更容易在改编蹊径上举行内容创新。好比《封神演义》《山海经》《聊斋志异》这样的作品,并不会引起民众的反感。

而具有一定现实依据的名著,由于与现实的相关性,会有诸多的细节史料要求,就会让作品面临更严苛的创作要求。甚至,在学术界也有着诸多学派讨论,常年争论不休。其中以《红楼梦》最为典型,几大红学派别从差异角度对《红楼梦》举行研究,而研究的偏向也决议了角色、剧情的明白方式差异。

名著释义性强,决议了故事有着差其余解读偏向,面临民众,视角、选角等稍有不慎,就会引起诸多争议。好比2010年四台甫著翻拍中,李少红版本《红楼梦》就遭遇最多舆论攻击。

在戏说泛滥和视角延伸等内容开发的靠山下,民众需要一种权威的泛起,捍卫名著的正统性,八十年月央视版四台甫著由于角色、布景等细节化重现,成为了观众心中不能摇动的基本所在。

02 新时代的IP袭击

2010年,新版四台甫著扎堆挤向市场,试图重新确立民众对于名著的时代想象。

虽然制作水平对比二三十年前有了质的飞跃,然则在内容把控、角色塑造、台词韵味等方面,无法让民众知足。《三国》和《水浒传》口碑南北极化,豆瓣评分尚能维持在7.8分和8.1分,相较而言,《红楼梦》只有5.8分,《西游记》只有6.8分。

(图源:豆瓣)

(图源:豆瓣)

与此同时,一些改编自名著经典选段的影戏也纷纷遭遇舆情危急。《铜雀台》《王的盛宴》《关云长》《赤壁》等作品不只没有在剧作文本上赢得民众的认可,金城武饰演诸葛亮、吴彦祖饰演项羽等角色设置反倒成了话题焦点,让观众大感失望。

LED矩阵驱动芯片企业「中科华矽」完成数千万Pre-A轮融资

为了保证作品的商业类型化,彼时的名著改编倾向于请大牌明星助阵,增强故事的娱乐性以及节奏感,即便试图想要探讨角色的庞大人性,却缺少对文本内核的细腻打磨,让这一时期的改编作品基本沦为烂片。《关云长》为关羽凭空添了一条恋爱线,豆瓣评分只有5.0分。

这一时期名著并不乐成的改编,不仅进一步让民众加倍信服央视版,也让观众对改编这个行为发生了强烈的抵触情绪。

就在名著改编一步步瓦解观众对创作者信托的同时,另一边,网络小说IP大潮已然成势。

改编自网络小说的《甄嬛传》《宫锁珠帘》,与新版四台甫著统一时期开播,然而,形成鲜明对比的是,网络小说改编作品热度一起上涨,名著改编反倒在质疑中被逐渐遗忘。这鲜明的对比,也预示了之后改编风潮的显著转向。

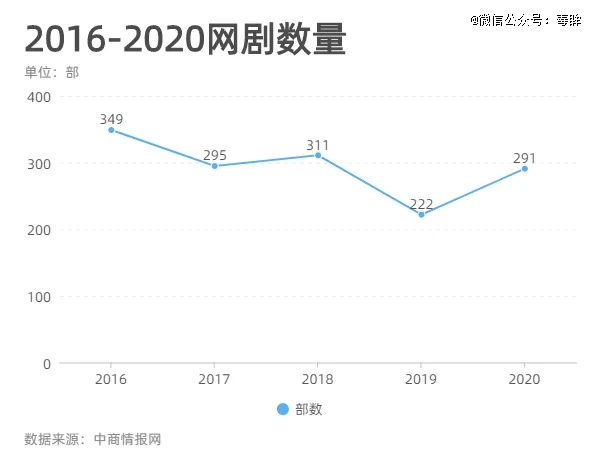

清华学者薛静在《网络文学IP改编生产机制的十年变迁》讲演中曾谈到,彼时的互联网正处于移动化转型的主要时期,中国网民整体规模增进逐步放缓,手机网民规模增添。在“台网交接”的要害时刻,网络小说的泛起为内容平台的崛起提供了源源不停的“弹药”。

(数据泉源:中商情报网)

(数据泉源:中商情报网)

与此同时,互联网的兴起,开拓了民众的认知,民众对之前作品中出现的严肃远大叙事视角发生了质疑。

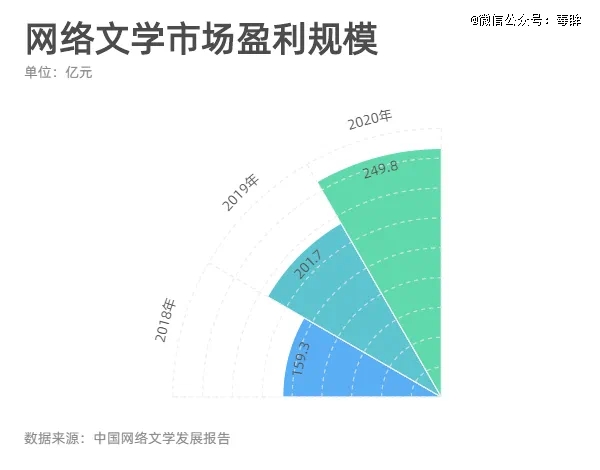

《宫锁珠帘》《步步惊心》用“穿越”重新修建现代人对历史的想象,《甄嬛传》用“大女主”重新讲述权力结构中的性别职位。网络小说为民众提供了更具当下性的历史故事,而名著由于其文本严肃性,制作成本高昂等因素的制约,不再具有性价比,逐渐被制作团队甩掉。

(数据泉源:中国网络文学生长讲述)

(数据泉源:中国网络文学生长讲述)

尤其在网络小说大潮翻涌,内容平台起劲开拓内容领域的趋势下,类型化和分众化态势愈发显著,而名著作为一个通俗化产物,无法重新建构起群体性想象。

名著改编,时也,命也。

03 寻找名著的时代意义

在海内对名著改编逐渐退热的时刻,外洋的名著改编一直保持高昂的创作热情。

前不久,改编自意大利作家薄伽丘名作《十日谈》的《翡冷翠十日谈》正式开播,播出后,效果不及预期,烂番茄指数67%,IMDb6.3分,Metacritic只有65分。《旧金山纪事报》评价道,“有许多地方可以做得更好,可是全错了。错得恐怖、谬妄、毫无意义。”

Netflix为《十日谈》添加了笑剧层面的元素,试图通过轻快的节奏博取观众的好感,但这一套显然是失效的,创作逻辑屈从于大数据模式,并未体现着名著的质感。这也让不少人为Netflix接下来改编的《百年伶仃》捏一把汗。

《翡冷翠十日谈》并非一次凄惨的孤例,在此之前,不少名著改编都遭遇“滑铁卢”。改编自简·奥斯汀《狂妄与私见》的《狂妄与私见与僵尸》;确立在《堂吉诃德》文本之上的《这个男子来自疯狂天下》,都举行了勇敢的实验,但无一破例由于过于跳脱,而被谈论家和观众所指责,遭遇口碑票房的双重危急。

可见,海内外面临的名著改编逆境确立在统一层面,可即便云云,好莱坞对名著经典改编的开发一直在连续,产量远远大于海内。

一方面,名著的民众性可以辅助平台开拓其品牌性与认知度,也可以成为打入差异圈层市场的一个有力抓手。好比Disney 就开发了《西游记ABC》,试图迎合亚裔市场。

另一方面,好莱坞面临创作瓶颈已成为业内共识,导致当下着名IP的驱动力已经远远跨越了大牌明星的影响力,原创气力缩短,改编便成为应对市场动荡的*底牌,创作者只能从既有作品中频频改编。

在外部因素的推动下,似乎外洋市场大量涌现的名著作品改编是不得已为之,但从另一层面而言,这种不停的推进与翻新,也在无意间修建了名著新的时代意义。

得益于好莱坞文化作品多业态的行业生长路径,名著经典并不拘泥于影视作品,在舞剧、歌剧、话剧等层面都举行了内容创新。好比,安德鲁·斯科特版本的《哈姆雷特》就跳出莎士比亚原本的设计,为女性角色赋予了更立体的角色空间。

多业态的内容生长,其着实某种水平上,也将名著自己内化为了无法单一化评价的文化符号。频频开发的《西游记》就脱离出了名著自己严肃性,今何在的《悟空传》、追光动画开发的“新神榜”等作品,都将《西游记》的文化价值举行了*化的挖掘,现在观众面临任何形式的《西游记》改编并不会有太大的袭击感。

名著自己就有着厚实的内容开发空间,能够容纳更多的想象,甚至,名著自己无可争议的时代意义,决议了它不能能只存在于某一时期的某一部作品,成为一个落尘的陈旧影象,它一定拥有其他作品难以匹敌的内在活力。

对于观众来说,应该保持对名著改编自己的包容度,改得好与欠好都可以评价,但不应该由于“改编”这件事自己就发生抵触情绪。就像明天即将发售的《黑神话:悟空》一样,一个脱胎于名著但又完全重构了名著的文化产物,是有时机成为现代文化的自满的。

对于创作者来说,诚然名著改编面临着诸多逆境,但并不能将一切问题归结于改编难度,这种固步自封,也是一种无能的惰性。面临观众的高要求,创作者加倍需要进一步思索名著改编的当下性意义。

观众会用脚投票。

下一篇:隔邻老杨:资源啊。。。